こんにちは!

土地を購入したり家を建てたりする際、もちろん投資用物件を買うときの資料の中においても、必ずと言っていいほど出てくるのが「建蔽率(けんぺいりつ)」と「容積率(ようせきりつ)」という言葉。初めて耳にする方にとっては、少し難しそうに感じるかもしれませんが、実は住まいや不動産の価値を左右する非常に大切なルールなのです。ちなみに後述しますが、これも収益に関わる要素と関連がありますので注目しておくと損のない数値です。それでは見ていきましょう。

⚪︎建蔽率・容積率はなぜ必要?

建蔽率・容積率は、建物の大きさや配置を制限する「都市計画法」に基づいたルールです。主に次のような目的で設けられています。

・快適な住環境の維持

建物が敷地いっぱいに建つと、日当たりや風通しが悪くなります。建蔽率によって空地を確保することで、プライバシーや通風、採光を守ります。

・防災の観点から

建物が密集すると火災時の延焼リスクが高まります。空間を確保することで、避難や消火活動の妨げを防ぎます。

・都市インフラの負荷を抑制

容積率で人口密度を適度に抑えることで、電気・水道・下水道などのインフラに過剰な負担がかからないようにしています。

・街並みや景観の保全

一部の建物だけが突出して建つのを防ぎ、地域に調和した街並みを保つためです。

これらの規制は土地の「用途地域」によって異なり、地域の性質に合わせたルールが設けられています。

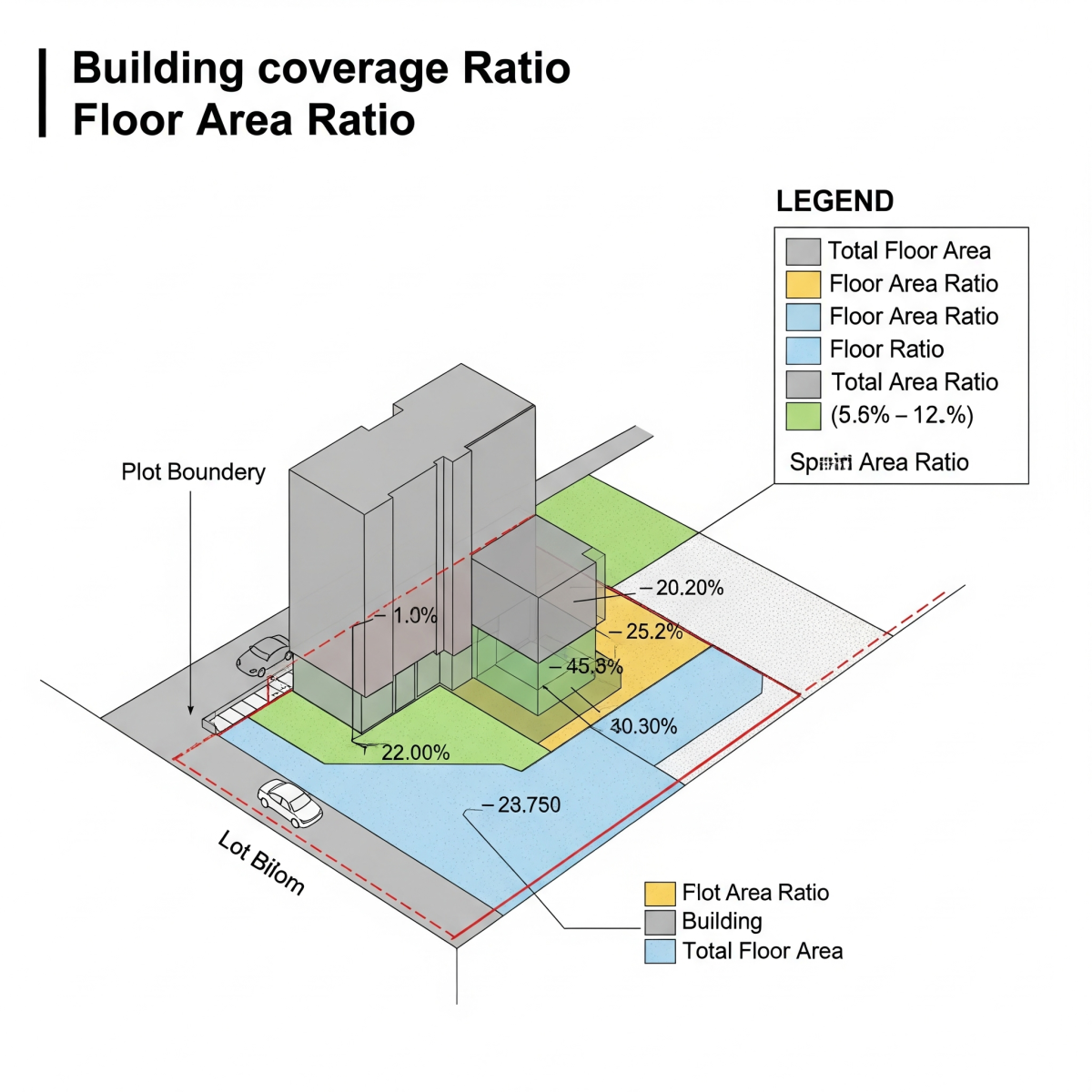

⚪︎建蔽率とは? 〜建てられる面積の“横の限界”〜

建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合(※下線引く)です。

建蔽率は、「敷地に対して建物がどのくらいの面積を占めるか」を制限するものです。

計算式は以下の通りです。

【建蔽率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100】

例えば、建蔽率60%の土地(敷地面積100㎡)では、1階の建築面積は最大60㎡までとなります。

また、次のような緩和特例も存在します。

角地緩和:二方が道路に接する角地では、建蔽率が+10%になることがあります。

防火地域での耐火建築物:一定の条件を満たせば、こちらも+10%加算されるケースがあります。

なお、これらの緩和は自治体の判断や個別の条件によるため、事前確認が必須です。

⚪︎容積率とは? 〜建てられる“総延床面積”の制限〜

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合(※下線引く) です。

こちらは建物全体の“ボリューム”に関する制限です。

1階・2階・3階……すべての階の床面積の合計(これを延べ床面積といいます)を、敷地の広さに応じてコントロールします。

計算式は以下の通りです。

【容積率(%)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100】

例えば、容積率200%・敷地面積100㎡であれば、建物全体の延べ床面積は最大200㎡まで。1階が100㎡なら、2階も100㎡まで建てられるというわけです。

ちなみに容積率にも以下のような緩和規定が存在します。

地下室の不算入:一定の条件下で地下室の床面積は容積率に含まれないことがあります(住宅の延床面積の1/3までなど)。

吹き抜け・バルコニーの一部除外:構造や面積によっては延べ床面積から除外されるケースがあります。

⚪︎建蔽率と容積率の“合わせ技”を理解しよう

建蔽率と容積率はそれぞれ独立した規制ですが、実際の建築では両方の条件を満たす必要があります。

例えば、建蔽率60%・容積率200%の土地で建物を建てるとすると…

・1階は敷地面積の60%(最大60㎡)までしか建てられない

・延べ床面積は敷地の200%(最大200㎡)までOK

つまり、1階を60㎡に抑えた上で、3〜4階建てにすれば容積率をフル活用できる設計が可能です。

⚪︎土地購入や設計時に確認したいポイント

・用途地域の確認

規制値は地域ごとに異なります。まずはその土地が何に使える地域かを調べましょう。

・前面道路の幅員

容積率は前面道路の幅によって制限を受けることがあります(例:幅員×0.4など)。

・自治体の独自条例

全国一律ではなく、地域によって厳しいルールが追加されている場合もあります。

・専門家への相談

不動産会社や建築士はこうした規制に詳しいので、購入前に相談するのが安心です。

いかがでしたでしょうか?

建蔽率と容積率を正しく理解することで、その土地にどんな家が建てられるか、将来の資産価値がどうなるかが明確になります。これから家を建てようとしていたり、不動産投資を検討中の方も、まずはこの2つの指標を押さえられるとおおよその理想が可視化されてわかりやすくなると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

もちろん弊社もご相談頂ければサポートさせて頂きます!

不動産管理・経営でお悩みごとがありましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください!(^_−)−☆