こんにちは! 今回は「市街化区域」と「市街化調整区域」という二つのエリア区分についてお話ししますね。

住宅を建てたり、土地を買ったりする時など、物件の情報を参照すると必ずといっていいほど見かけるこの情報、実はとても大切なものだったりします。

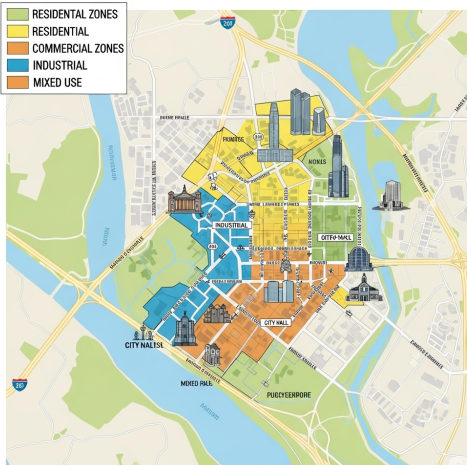

私たちが暮らすまちの姿は、計画なしに自然と形づくられるわけではありません。実は、将来を見据えてきちんと土地利用のルールが決められているのです。今回はこの二つの区域の特徴や違い、そして生活への影響についてお伝えしていきます。

⚪︎まずは「都市計画区域」から

市街化区域と市街化調整区域は、「都市計画区域」という枠の中で設定されています。都市計画区域とは、まちを無秩序に拡大させないため、国や自治体が整備・開発・保全を一体的に進めるべきエリアのこと。主に人口が多い地域に指定され、まちづくりのルールが細かく決められます。

⚪︎「市街化区域」ってどんな場所?

市街化区域とは、すでにまちとして発展しているか、これから優先的に開発するべきエリアのこと。住宅や商業施設、公共インフラなどが整備されており、建物も比較的自由に建てることができます。

・主な特徴

建物が建てやすい:建築の制限が緩く、家や店などが建てやすい。

インフラが整っている:道路や水道、電気、ガスなどがきちんと整備されている。

利便性が高い:駅やスーパー、病院などが近くにあることが多い。

土地の価値が安定:生活しやすいため、資産価値も維持しやすい。

一方で、便利な分、土地の価格や固定資産税が高くなる傾向もあります。

⚪︎「市街化調整区域」とは?

市街化調整区域は、反対に「市街化を抑えるべきエリア」として設定された場所です。自然や農地を守ることを目的としており、新しい建物を建てるのは原則として制限されています。

主な特徴

建築に厳しい制限:基本的に新たな建築はできず、許可も厳しい。

自然が多い:田園風景や緑が残っており、環境が豊か。

インフラが未整備:水道や道路などが十分に整っていないこともある。

固定資産税は安め:利便性が低いため、税負担は比較的軽い。

この区域は、都市の広がりをコントロールし、自然とのバランスを保つために欠かせない存在です。

二つの区域の違いをまとめるとこんな感じになります。

・市街化区域

目的:都市の整備・開発を進める

建物の建築:原則OK、制限も緩やか

インフラ整備:進んでいる

生活の利便性:高い

土地の資産価値:安定しやすい

固定資産税:高め

・市街化調整区域

目的:無秩序な開発を抑えて自然を守る

建物の建築:原則NG、許可が必要

インフラ整備:限定的

生活の利便性:低い場合が多い

土地の資産価値:変動リスクがある

固定資産税:安め

⚪︎区域の変更はあるの?

一度決まった区域でも、都市の成長や社会の変化によって見直されることがあります。

たとえば、市街化調整区域が市街化区域に変われば、その土地の価値が大きく上がることもあります。逆はあまりありませんが、変更には時間と手続きが必要です。

⚪︎私たちの暮らしへの影響

どちらの区域に住んでいるかは、私たちの暮らしに大きく関わってきます。

住宅選び:利便性を重視するなら市街化区域、自然環境を重視するなら市街化調整区域が向いています。

土地活用:所有している土地がどちらの区域かによって、建てられる建物や利用方法が異なります。

事業展開:店舗や工場を建てる際、市街化調整区域では制限が多いため注意が必要です。

市街化区域と市街化調整区域は、まちづくりを支える重要な仕組みです。一方は便利な都市生活を可能にし、もう一方は自然や農地を守る役割を担っています。

土地を購入・利用する際は、まずどちらの区域に属しているかを確認することが大切です。疑問があれば、市役所の都市計画課や不動産会社に相談して、安心して暮らせる場所を選びましょう。

収益物件のご購入・ご検討でお悩みごとがありましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください!(^_−)−☆