こんにちは! 今回は「セットバック」についてお伝えしていきます。

私たちが暮らす都市の建物や街並みは、自由につくられているようでいて、実は厳格なルールのもとに整えられています。その代表的なものが「セットバック」という制度です。耳慣れない言葉かもしれませんが、前回の建蔽率・容積率と同じく、安全で快適な都市環境を実現するために欠かせない都市の仕組みです。そしてこちらも物件を選ぶにあたって見ておくと役立つ部分になってきますので、前回の記事と併せて見て頂けると参考になると思います!

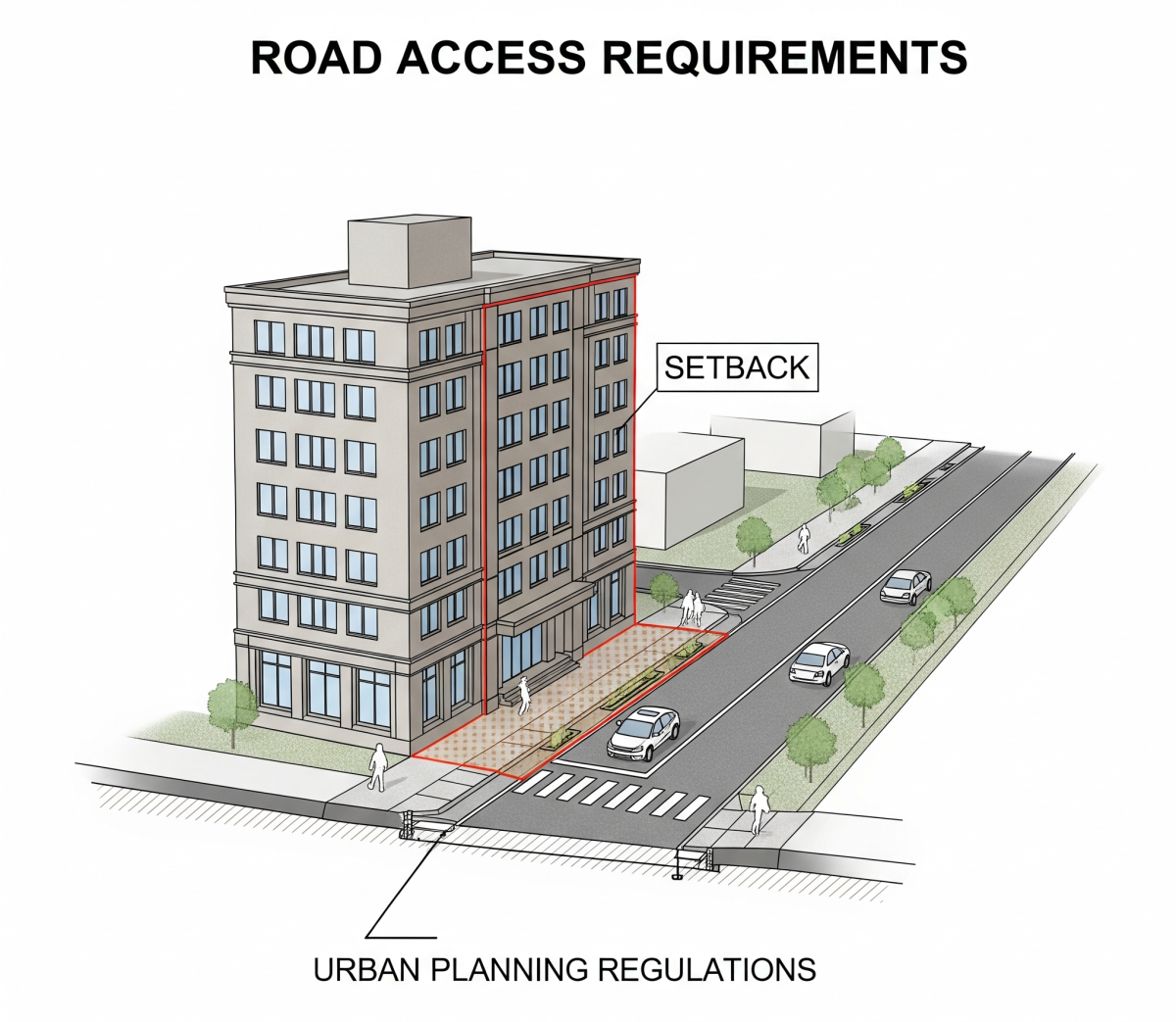

⚪︎セットバックとは?──建物を“少し下がって”建てる理由

セットバックとは、建築物を敷地の境界線や道路から一定の距離を取って後退させて建てることを指します。

これは主に建築基準法によって定められており、特に接道義務(建物の敷地が幅4m以上の道路に2m以上接する必要がある)を満たすために重要な役割を果たしています。

ただし、古い住宅地などには、幅が4mに満たない狭い道路も多く存在します。

こうした道路は「2項道路」と呼ばれ、建築基準法第42条第2項により、将来的に4m幅の道路として使えるよう、道路の中心線から2mの位置まで建物を下げて建てることが義務付けられています。この「後退」がセットバックです。

さらに、建物の高さ制限や斜線制限(日影や通風を確保するための制限)なども、結果として建物をセットバックさせる要因となります。

⚪︎セットバックの目的──私たちの生活に直結する効用

ではなぜあるのかと言いますと、以下のように都市に暮らす私たちの命や暮らしの質を守るために必要になってくるものだからです。

1. 災害時の安全確保

火災や地震が発生した際、狭い道路では消防車や救急車が入れず、避難も困難になります。セットバックによって道路幅が広がることで、緊急時の対応が迅速になり、被害の拡大を防ぐ効果があります。

2. 快適な住環境づくり

建物同士の距離が広がることで、日当たりや風通しが改善され、圧迫感も軽減されます。隣家との距離が取れることでプライバシーも確保しやすくなり、快適な住まいづくりに繋がります。

3. 円滑な都市機能の確保

歩道や車道の幅が広がることで、交通の流れがスムーズになり、歩行者の安全性も向上します。また、インフラ整備(上下水道・ガス・電線など)もしやすくなります。

4. 美しい街並みの形成

建物が一律に後退して建てられることで、街並みに統一感が生まれます。その空間を緑化すれば、都市景観にも潤いが加わります。

⚪︎セットバックの課題──土地所有者にとっての悩み

このように、公共の利益を目的とするセットバックですが、土地の所有者にとっては少なからず制約となることも。

・敷地の有効面積が減る

セットバック部分は建物が建てられないため、限られた敷地では設計に大きな影響が出ます。

・資産価値の減少

建築不可のセットバック部分は市場評価が低くなり、土地の売買や資産評価にも影響します。

・税金負担: 道路になることを前提としても、原則として私有地であるため固定資産税の対象になります(自治体によって減免措置がある場合も)。

・計画の複雑化: 建物配置や高さの制限など、設計上の制約が多くなり、専門的な調整が必要です。

これらの課題に対しては、行政の支援や、より柔軟な制度設計が求められる場面もあります。

⚪︎セットバックの将来──道路だけじゃない活用の可能性

セットバックによって生まれる空間は、ただ道路の一部となるだけでなく、新しい都市空間の可能性も秘めています。

例えば、そのスペースに花壇やベンチを設置することで、地域住民の交流スペースに。あるいは、災害時の一時避難場所として活用するなど、防災・福祉の観点からも有効です。こうした取り組みは、都市に余白を生み、人に優しい環境を育てる一助になります。

将来的に自治体がその土地を買収して正式な道路にすることもありますが、それまでの間は、私有地でありながら公共的な利用が求められるという独特の性格を持ち続けます。

セットバックは、建物の配置を制限するルールであると同時に、安全・快適・美しい都市を形づくるためのものでもあります。土地の利用効率を下げる一方で、長期的には街の価値を高める効果も期待できます。建築を計画する際には、セットバックの意義を理解し、専門家とともに柔軟かつ前向きに対応していくことが大切になってきます。もし投資用物件の条件を確認する際は、セットバックの有無についても確認しておくといいかもしれません。

収益不動産売買のご検討、管理・経営でお悩みごとがありましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください!(^_−)−☆